Unter dem Dachbegriff Cloud werden eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten

subsummiert. Es wird höchste Zeit, dieses Gewirr klarer zu strukturieren.

„Wir gehen in die Cloud“. Was bedeutet dieser theoretische Vorstoß des Geschäftsführers eigentlich? Allgemein bekannt ist, dass Cloud-Computing viele Vorteile gegenüber einer selbst aufgebauten und betreuten OnPremise-Architektur bietet. Skalierbarkeit, geringere Wartungskosten, geringerer Update- und Aktualisierungsaufwand oder mehr Ausfallsicherheit. Tatsächlich gibt es wenig, was gegen einen Wechsel in die Cloud spricht.

Aber nicht jeder Anwendungsfall für Cloud-Systeme bringt die gleichen oder gar alle Vorzüge mit sich. Die Anwendungsszenarien reichen vom Sammeln und Vorhalten von Daten in der Cloud, über Systeme, deren Funktionalität stark von der Vernetzung mit anderen Systemen abhängt bis hin zu Technologien, die in dieser Form überhaupt nur in der Cloud möglich sind.

Eine grobe Strukturierung schafft Überblick:

Cloud Storage – Daten für alle Fälle

Es ist ein interessantes Phänomen, dass viele Cloud-Anwendungen in den letzten Jahren schneller von Privatpersonen aufgenommen wurden, als sie zumindest in kleineren Unternehmen eingesetzt wurden. Wie selbstverständlich legen wir heute große Dateien auf Google Drive oder WeTransfer ab, um sie anderen Menschen zugänglich zu machen. Die USB-Sticks verstauben in der Schublade, einen DVD-Brenner besitzt heute kaum ein Notebook mehr.

Und diese Form der Nutzung von Internetservern hat über 20 Jahre auf dem Buckel. Nachdem die MP3-Kompression vom Fraunhofer Institut erfunden wurde und die Menschen in der Lage waren, einzelne Musikstücke auf etwa vier Megabyte Größe zu komprimieren, entstand plötzlich der Wunsch, diese Musik auf digitalem Weg mit anderen Menschen zu teilen. Da vier Megabyte für viele E-Mail-Server damals noch zu viel Anhang waren, bediente man sich Speicherservern im Netz. Geboren waren die Filesharing-Dienste wie Napster, die freilich aufgrund massiver Urheberrechtsverletzungen zurecht keinen guten Ruf haben. Aber sie waren eine der ersten Formen des Cloudspeichers in großem Stil.

Und sofort wird deutlich, wie aus einem einfachen Storage ein Geschäftsmodell werden kann. Gibt man Menschen kostenpflichtigen Zugriff auf zentral gespeicherte Inhalte, erhält man eine Erlösquelle, die keinerlei logistische Vertriebskosten mehr mit sich bringt. Nur Marketing ist noch nötig, um den Menschen zu zeigen, dass es das gibt. Apple war eines der ersten Unternehmen, das diesen Ansatz im iTunes-Store zu Geld machte.

Weitere interessante Möglichkeiten für die reine Datenspeicherung im Netz sind solche, wo es für Unternehmen wichtig ist, dass es nur eine „Wahrheit“ gibt,also eine legitime Datei. Die neue Leasing-Company Kinto hat gerade einen blitzschnellen Rollout in sechs europäischen Ländern hingelegt, weil sie die

Weitere interessante Möglichkeiten für die reine Datenspeicherung im Netz sind solche, wo es für Unternehmen wichtig ist, dass es nur eine „Wahrheit“ gibt,also eine legitime Datei. Die neue Leasing-Company Kinto hat gerade einen blitzschnellen Rollout in sechs europäischen Ländern hingelegt, weil sie die

zentralen Dateien für Marketing,Website und Vertrieb auf einem mit einem Passwort gesicherten Cloudserver hinterlegte. Wird irgendwann eine Aktualisierung des Logos fällig, geschieht das genau dort.

Seit die Netzgeschwindigkeiten zunehmen, hat auch das Backup in der Cloud an Attraktivität gewonnen. Auch hier waren viele frühe Angebote an End-Nutzer gerichtet, denen zum Beispiel Speicherplatz auf dem Smartphone fehlte. Hieraus machten alle Smartphone-Hersteller inzwischen ein Service-Modell: Wer das Cloud-Backup nutzt, kann ein neues Smartphone mit einem Knopfdruck komplett individuell einrichten.

Cloud Hosting

Natürlich ist Hosting auch eine Form des Datenspeichers. Nur arbeiten die Anwender mit den Daten direkt im Netz. Das Paradebeispiel hierfür ist Streaming. Netflix, Spotify. Amazon und Co. bieten die Dateien nicht zum Download an und vertrauen dann darauf, dass der User schon einen Videoplayer auf dem System hat, der das Ganze abspielen kann. Nein, sie liefern die zugehörige Anwendung, also den Videoplayer, das Empfehlungssystem und die Paywall gleich mit.

Cloud-Hosting wird vor allem dann spannend, wenn Unternehmen Angebote schaffen wollen, bei denen sie die Serverlast nicht absehen können. Angesichts der Learnings aus der Corona-Pandemie könnte man heute auf die Idee kommen, ein eigenes Video-on-demand-Angebot zu schaffen, zum Beispiel mit den Inhalten aus eigenen Vorträgen und Webinaren. Richtet sich das Angebot an eine sehr kleine, spitze Zielgruppe, genügt der eigene Webserver. Hat es aber Potential für Reichweite, wäre ein Unternehmen schlecht beraten, wenn es nicht Services wie YouTube nutzt. Absolute Video-Profis setzen zum Beispiel auf die verteilten Server von Akamai, um eine noch bessere User Experience beim Abruf der Filme zu gewährleisten.

Apropos Webserver: Kämen Sie auf die Idee, einen eigenen Apache-Server aufzusetzen, und ihre Website aus dem Büro auszuspielen? Wohl kaum. Nicht umsonst heißen die Angebote von Strato, 1&1 und vielen anderen: Website-Hosting. Es sind Daten, die in der Cloud liegen und mittels Code zu Anwendungen zusammengefügt werden. Der Browser speichert diese Daten zwar temporär, löscht aber diesen Zwischenspeicher immer wieder.

Cloud-Services

Einer der spannendsten Vorteile der Cloudnutzung ist die Anbindung bereits bestehender Services und Tools von Dritten. Die direkte Vernetzung der eigenen Anwendung mit Zusatzdiensten sorgt für eine nahtlose Integration und damit ein besseres Kundenerlebnis. Ein einfaches Beispiel ist die Integration einer Routenführung via Google Maps in eine Kontaktseite eines Unternehmens, das seinen Kunden nicht nur die Adresse zeigen, sondern gleich den Weg weisen möchte.

Freilich sind viele solche Services auch aus OnPremise-Systemen heraus ansteuerbar, etwa durch Aufrufen von sogenannten Deeplinks, also Internetadresse, die auch gleich noch ein paar Konfigurationsparameter an den Service übergeben. Aber in einem solchen Fall entsteht oft ein unangenehmer Medienbruch. Menschen werden eben in eine andere Anwendung oder auf eine fremde Seite dirigiert.

Die Vielfalt solcher Services ist schier endlos. Sie reicht vom Reservierungssystem, Kalender oder Umfragetool bis hin zu systemkritischen Leistungen wie einem Bezahlsystem im Onlineshop. Auch der fließende Übergang zwischen einer Anwendung, die von den Nutzern auf den eigenen Rechner oder das Smartphone geladen wird und nur Teile ihrer Funktionalität in der Cloud abarbeitet, ist ein gängiger Anwendungsfall. Onlinespiele oder rechen-intensive Bildbearbeitungsprogramme verlagern Prozesse, die besonders viel Rechenleistung erfordern, in die Cloud, damit auch Clients mit weniger Leistung damit arbeiten können. Adobes Photoshop hat ein durchgängiges Interface für seine „Filter“, aber einige von ihnen werden eben nicht auf dem Rechner des Nutzers ausgeführt. Der Nutzer selbst merkt davon wenig, außer, dass es zu Latenzzeiten beim Up- oder Download der Daten kommen kann.

Besonders prägnant ist das Beispiel der unterschiedlichen Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Kaum ein „normales“ Unternehmen könnte es sich leisten zu versuchen, mit den ganz großen Entwicklungsabteilungen von Google, Microsoft oder Apple mithalten zu wollen. Bei Open Source Ansätzen wie zum Beispiel OpenAi arbeitet virtuell sogar die ganze Welt der Coder an den Algorithmen. Theoretisch gibt es auch hier die Möglichkeit des Downloads und der Installation OnPremise, aber dabei verliert man die Leistungsfähigkeit der „Crowd“, wenn es zum Beispiel um Updates geht.

Ist das nur Zukunftsmusik? Keineswegs. Innerhalb von OpenAi wird beispielsweise das Sprachmodell GPT3 weiterentwickelt, das als eines der leistungsfähigsten überhaupt gilt. Will man die gesprochene Sprache der Menschen erkennen und verarbeiten, etwa durch Live-Übersetzung, oder will man Textdaten über Sprache ausgeben – man denke wieder an die akustische Wegführung von Google Maps – dann braucht man eine solche Engine. Und da die menschliche Sprache sehr komplex ist, gibt es einen hohen Bedarf nach den allerbesten Algorithmen.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Anwendung für die Kunden oder als internes Arbeitswerkzeug gedacht ist. Eine gute Spracherkennung könnte zum Beispiel dem Außendienstmitarbeiter erlauben, ein Protokoll eines Kundenbesuchs bei der Heimfahrt in sein Smartphone zu diktieren. Die Spracherkennung setzt das in Text um und verteilt es an die internen Systeme, lange bevor der Mitarbeiter wieder im Büro ist, und ohne, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein akustisch aufgezeichnetes Diktat transkribieren müsste.

Und nicht zuletzt gibt es Services und Anwendungen, die nur in der Cloud existieren. Das gilt beispielsweise für die Blockchain. Es handelt sich um eine verteilte Berechnungsarchitektur, bei der ein Teil des Sicherheitskonzepts darauf basiert, dass sich die jeweiligen Server gegenseitig „kontrollieren“ um immer eine eindeutige Datenbank führen zu können.

Cloud-Anwendungen

Im Gegensatz zu einzelnen Services, die meistens nur Teil einer Anwendung sind, spricht man hier von kompletten Applikationen. Offensichtlich sind die Vorzüge der diversen, cloud-basierten Office-Tools, die längst Einzug in die Arbeitswelt erhalten haben. Das sind Dokumenten-orientierte Ansätze wie Microsoft 360 oder Google Docs.

Hier besteht der große Vorzug in der Möglichkeit der simultanen Bearbeitung. Auch das ist auf den eigenen Servern realisierbar, aber wenn man sich an den Trend „Bring your own device“ vor fünf Jahren erinnert, gleicht es einem Supergau, wenn Nutzer andauernd neue Clients an den Start bringen und die IT dafür sorgen muss, dass die Online-Kollaboration auch auf dem letzten chinesischen Smartphone funktioniert (ohne auch nur im Ansatz die Leistungsfähigkeit chinesischer Smartphones anzweifeln zu wollen).

Die Harmonisierung zwischen den unterschiedlichen Endgeräten der Anwender und der Cloud-Anwendung liegt im Grunde in der Hand der Browserhersteller. Mozilla (Firefox), Google, Microsoft und Apple „bauen“ mit ihren Browsern eine Art Middleware, die dafür sorgt, dass Online-Anwendungen mit den verschiedensten Rechnern funktionieren.

Nichts kann den Nutzen aber auch die enorme Entwicklungsgeschwindigkeit von Cloud-Apps besser zeigen, als die Pandemie. Die Rede ist vom Videoconferencing. Inzwischen gibt es Dutzende von Werkzeugen wie Zoom, MS Teams, GoToMeeting oder Swapcard, die mühelos etwas leisten, was vor zwei Jahren noch „sehr weit weg“ erschien. Videocalls waren damals in der Regel 1:1-Gespräche via Facetime oder Whatsapp. Heute kann jeder innerhalb weniger Minuten ein Meeting für 10 Personen oder ein Webinar für 1000 Personen anlegen. Und in den meisten Fällen funktionieren diese komplexen Tools heute reibungslos.

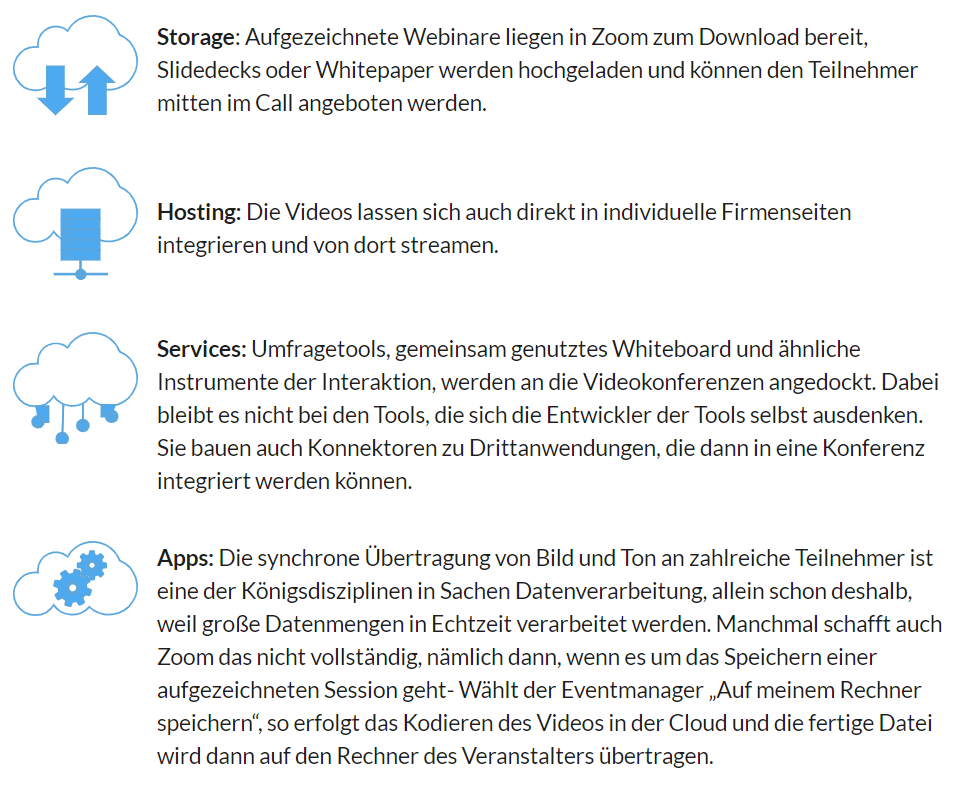

Bei Videoconferencing wird auch ersichtlich, wie die verschiedenen Cloud-Szenarien ineinandergreifen:

Fazit

Es gibt nichts, was es in der Cloud nicht gibt. Aber natürlich ist nicht alles für den eigenen Betriebsablauf oder das Kundenangebot relevant oder gar sinnvoll. Aber es lohnt sich, sich mit den vielen Erweiterungsmöglichkeiten des eigenen Leistungsportfolios zu beschäftigen, die die Cloud bietet. Es wäre überraschend, wenn nicht auch Sie – geneigter Leser – eine spannende Idee für ein neues Geschäftsmodell da entdecken. Oder eben nur gewaltige Potentiale zur Kostenreduktion. Aber das reicht ja schon.

Wenn du mehr News mehr zu Digitalisierung, CRM und Data Management erhalten möchtest, dann melde dich zu unserem Newsletter an.